Die Geschichte des Männlichen in Natur und Gesellschaft.

Eine politische Anthropologie

_________________________________________________Abstract:The manliest species and the most childlike, too.

Throughout natural history, manhood appears as a deficient variety of original unisex femininity, just aimed for procreation and genetic diversity. Mankind is the only species where it acquires a role of its own in Evolution. When femininity’s main features seem to be sustenance and consolidation, manhood’s are imperfection and endeavour.

Since then, the destinies of mankind are shaped by two opposite drives. Erectness and the opening of an originary natural niche towards a historical World appear as ‘male’ achievements, while, then, settling, economy and labour match with the ‘female’ scheme.

With division of labour progressing, enterprise and competition emerge, converting intimate communal bounds into public market society. The emprise of fixed capital upon living labour will finally, via the so-called Managerial revolution, result in the bureaucratisation du monde. Medial revolution and globalisation, as two faces of a medal, announce the complet reversal of the hitherto history of economy and Labour civilization. This is another challenge to the always precarious gender balance; since for the first time, manhood’s natural ally will have a say; and this is childhood.

Inhalt

I. Pflicht und Kür, oder Die Ausnahme von der Regel

Die biologische Nachrangigkeit des Männlichen

II. Mythos und Ur-Sprung oder Biologie und Bedeutung

Hermeneutik: Wer fragt wonach

III. Erst wenn der Kopf oben ist, gehen wir aufrecht

Eine erste Emanzipation des Mannes

IV. Der Mann am Herd, oder: Die Domestikation des Männlichen

Haushalt: die Remediatisierung des Mannes

V. Öffentlichkeit – eine männliche Dimension

Schein und Wirklichkeit des Geschlechterkampfs

VI. (Schluss) Das Kind ist der Vater des Mannes

Die zweite Emanzipation des Männlichen

I. Pflicht und Kür, oder Die Ausnahme von der Regel

Frauen sind, was sie sind. Männer müssen immer erst etwas tun, um etwas zu sein…

… hieß es mal in einem feministischen Radioessay. Soll heißen, Frauen sind Natur, Män-ner sind künstlich. Früher war es die Überlegenheit des Mannes, die “natürlich” begrün-det wurde: Frauen seien das schwächere Geschlecht. Die klassische Frauenbewegung war daher kulturalistisch. Alle Geschlechtscharaktere, die über den sprichwörtlich kleinen Un-terschied hinaus gehen, seien erst historisch erworben.* Alles nur Erziehung! Als Frau wird man nicht geboren, zur Frau wird man erst gemacht, sagte die Beauvoir.

X und Y

Das Männliche sei nur eine nachträgliche Ab- oder Ausschweifung der Evolution. Und tatsächich ist ja das Y-Chromosom stammesgeschichtlich nur eine späte, verstümmelte Abart des X-Chromosoms. Während die (starke) Frau in ihrer doppelt gesicherten Ge-schlechtsidentität ruht – XX -, hat das männliche Individuum gegen seinen einen heilen, weiblichen Anteil nur ein beschädigtes Gechlechtsstummelchen aufzubieten, das noch nicht einmal überall mit ‚Information’ besetzt ist: XY!

Und nie bringt er es zu einem guten Ende, immmer wieder muss er von vorn anfangen, von Zweifeln zerfressen und ohne Rast, als müsse er etwas beweisen. Rechtfertigung ist ein männliches Thema. Frauen sind, was sie sind, aber Männer müssen immer erst irgend-was tun, um irgendwas zu werden. Während sie in sich ruht, ist er einer, der ‚von Natur’ immer strebt. Sie ist Substanz, er nur Akzidenz, das Weibliche ist sicher, das Männliche ist prekär. So sind die Befunde der Molekularbiologie.

Die feministische Interpretation liegt auf der Hand. Aber flach auf der Hand. Erst wenn man sie umkehrt, bekommt sie Tiefe. Und einen historischen Sinn. Nämlich so: ‚Weiblich’ war die Grundsuppe; doch ‚Männlich’ ist die Spiel-Art. Hier die Norm, da die Varianz. Das Zentrum und die Peripherie. Bewahrung und Risiko.

Der Fuß ist eine verkrüppelte Hand,

doch sind seine Mehrleistungen auf

doch sind seine Mehrleistungen auf

der Erde evident.

Alfred Adler

Die Ab- und Ausweichung eines andern Geschlechts, die Erfindung des Männlichen als Spielart des “weiblichen” Grundmusters hat nur den einen biologischen Sinn: das Erbgut zu diversifizieren und durch vermannigfachte Kombinationsmöglichkeiten die Mutations-sprünge breit zu streuen – und eo ipso die Auslese zu beschleunigen. Die männlichen In-dividuen sind dabei lediglich als Erbgutträger, als Samenbank erforderlich. Für alle andern Reproduktionsfunktionen sind sie entbehrlich. Selber lebenstauglich müssen sie nicht sein.Durch drei Milliarden Jahre hat sich das Leben einfach reproduziert: ein-, d. h. unge-schlechtlich. Und entsprechend eintönig blieb das genetische Material. Das Spiel von Mu-tationssprüngen, Selektion und Ausbildung neuer Formen zog sich hin – unter Umstän-den länger als die Veränderung der sachlichen Lebensbedingungen, und eine Art um die andere ging ein: Für die Umstellung auf veränderte Umstände fehlte ihnen der Spielraum.

Sprichwörtlich wurden die Drohnen bei Bienen, Hummeln und Hornissen. Den männ-lichen Ameisen geht es auch nicht besser. Zuerst gehätschelt und verwöhnt; doch haben sie ihren Beitrag zum Arterhalt einmal entrichtet, werden sie abgeschoben und wohl auch als Nahrung verwertet.

Symbolhaft sprechend ist die Ges-talt eines tropischen Tiefseefischs, des Peitschenanglers: Das weibliche Tier trägt sein “Zwergmännchen” wie einen Torpedo an seinem Un-terleib, als stets verfügbares geneti-sches Reservoir. Doch der Schein trügt. Das Männchen ist nicht als weiblicher Körperauswuchs zur Welt gekommen. Nur hat es schon im Kindesalter seine Bestimmung gekannt: zeugen, punctum. Und so hat es sich dem erstbesten Weibchen, das ihm begeg-nete, buchstäblich einverleibt, nämlich in seinen Bauch verbissen, sich seinem Blutkreis-lauf angeschlossen und das eigene Wachstum eingestellt. Es trägt den Samen, und damit gut. Andere Lebensaufgaben sind ihm in der ökologischen Nische des Peitschenanglers nicht beschieden. Entsprechend dürftig ist es ausgestattet.

Symbolhaft sprechend ist die Ges-talt eines tropischen Tiefseefischs, des Peitschenanglers: Das weibliche Tier trägt sein “Zwergmännchen” wie einen Torpedo an seinem Un-terleib, als stets verfügbares geneti-sches Reservoir. Doch der Schein trügt. Das Männchen ist nicht als weiblicher Körperauswuchs zur Welt gekommen. Nur hat es schon im Kindesalter seine Bestimmung gekannt: zeugen, punctum. Und so hat es sich dem erstbesten Weibchen, das ihm begeg-nete, buchstäblich einverleibt, nämlich in seinen Bauch verbissen, sich seinem Blutkreis-lauf angeschlossen und das eigene Wachstum eingestellt. Es trägt den Samen, und damit gut. Andere Lebensaufgaben sind ihm in der ökologischen Nische des Peitschenanglers nicht beschieden. Entsprechend dürftig ist es ausgestattet. Prekär

Noch heute weiß jede achtsame Mutter, dass Jungen eher kränkeln als Mädchen – und dass die Väter wehleidig sind: Das ist die Spur der Stammesgeschichte. Es scheint, als sei das Immunsystem der männlichen Individuen schon im Mutterleib herabgestimmt, um die Gefahr einer Abwehrreaktion des Trägerorganismus gegen das heranwachsende fremde Erbgut zu mindern. Und davon erholt es sich dann sein Lebtag nicht ganz. Eine neuere, verblüffend schlichte Erklärung für die höhere Krankheitsneigung und kürzere Lebensdauer der Männer besagt, dass ihr größerer Körper einfach mehr Angriffsfläche böte für Schädigungen aller Art.

Für diese ihre Körpergröße seien allerdings die Frauen verantwortlich: weil sie vorzugs-weise große Männer zur Fortpflanzung wählen. Tatsächlich sind große Männer wohl fruchtbarer als kleine. Gesünder brauchen sie aber nicht zu sein. Denn da sie eigentlich nur für die Arterhaltung, nicht aber für die Selbsterhaltung taugen sollten, ist ihr Organis-mus nur mangelhaft fürs Überleben ausgerüstet. In Darwins Welt gilt das Gesetz vom Survival of the fittest, dem Überleben des am besten Zugerichteten. Zugerichtet wofür? Für die ökologische Nische, in der die Gattung sich eingenistet hat. Überleben heißt Zu-gerichtetsein: Spezialisierung auf den Status quo.

Waren die untätigen Drohnen ein Hohn der Männlichkeit, so war der Löwe ihre Zier, die sie stolz in ihre Wappen malte. Bis die Verhaltensforschung auch diese Prahlerei zu Schanden machte. Für den Lebensunterhalt der Seinen ist der Löwe genauso nutzlos wie die Drohne. Nicht er macht Beute, sondern sein Harem. Die Frauen ernähren die Jungen und ziehen sie groß. Der Pascha bedient sich mit dem, was sie ihm bieten, und zeugt.

Und er verteidigt seinen Besitzstand gegen die Rivalen – bis er an einen Stärkeren gerät. Dann tauschen ihn seine Damen gegen den Neuen aus und schicken ihn in die Wüste, wo er allein nicht durchkommt. Wie die Drohne hat er seine Schuldigkeit getan und geht. Bis dahin hat er wohl eine bessere Figur gemacht. Doch außer seiner Zeugungskraft wurde keine seiner Fähig-keiten wirklich gebraucht, und seinem Ersatzmann wird es genauso gehen. Spezialisiert ist er als wandelnde Samenbank, und wenn er im Kampf der Rivalen sein Leben wagt, dann auch nur, damit der Sieger mit seinem besseren Erbgut dienen darf.

Und er verteidigt seinen Besitzstand gegen die Rivalen – bis er an einen Stärkeren gerät. Dann tauschen ihn seine Damen gegen den Neuen aus und schicken ihn in die Wüste, wo er allein nicht durchkommt. Wie die Drohne hat er seine Schuldigkeit getan und geht. Bis dahin hat er wohl eine bessere Figur gemacht. Doch außer seiner Zeugungskraft wurde keine seiner Fähig-keiten wirklich gebraucht, und seinem Ersatzmann wird es genauso gehen. Spezialisiert ist er als wandelnde Samenbank, und wenn er im Kampf der Rivalen sein Leben wagt, dann auch nur, damit der Sieger mit seinem besseren Erbgut dienen darf. Risikokapital

Ansonsten hat das Männliche “von Natur aus” keinen eignen Platz im Erhaltungsplan der Gattung, für den es zugerichtet sein und für den es reifen müsste. Im Vergleich zur heilen Weiblichkeit wirkt es immer ein wenig unfertig, unbestimmt und beliebig: Es ist nicht “festgestellt”. Während der Zellteilung im Mutterleib treten bei den männlichen Ge-schlechtszellen fünfmal so viele Fehler auf wie bei den weiblichen! Freilich ist diese or-ganische Unbestimmtheit auch ein Reichtum an neuen Möglichkeiten. Die männliche Seite kann Eigenschaften entwickeln, die “von Natur” nicht geplant waren. Weibliche Ganzheit sichert den Erhalt des Lebens, doch männliche Unreife macht es dynamisch und bildsam. Das Weibliche ist das Standbein, das Männliche ist das Spielbein der Natur – ihr Risikokapital. Sie ist positiv, er ist problematisch.

Die feministische These von der natürlichen Zweitrangigkeit des Männlichen gehört da-her ins rechte Lot gerückt: Mannsein ist, wo es gelingt, die Überkompensation einer Or-ganminderwertigkeit – und darum der Treibstoff unserer Geschichte. Das Weibliche ist die Pflicht, das Männliche ist die Kür. Regel und Ausnahme. Sicherheit und Risiko; Haus-halt und Kunst, Ernst und Spiel.

*) Diesen Part übernimmt das gegenwärtige Trans-Gerassel. im Juli 2022

Mythos und Ur-Sprung, oder Biologie und Bedeutung.

Ick bün all do

Ick bün all do sagte zum Hasen der Igel.

Es fällt schwer, die molekularbiologischen Befunde oder gar den Peitschenangler, die Drohne, den Löwenpascha nicht sinnbildlich aufzufassen. Der suggestiven Kraft dieser Bilder kann man sich umso weniger entziehen, als jeder von uns entweder das eine oder das andere ist, entweder Mann oder Frau – und wenn nicht, dann hat er’s extra schwer. Daher die wissenschaftliche Sorge, das Biologisch-Faktische möglichst sauber von seiner Symbolik zu scheiden. Doch was zeigt sich? Die „Fakten“ sind selbst schon durch Sinngebungen konsti-tuiert.

Die Suche nach dem, was das Männliche (Weibliche) „faktisch ausmacht“, setzt eine Ahnung davon, was das Männliche (Weibliche) „bedeutet“ (bedeuten soll), immer schon voraus. Es ist ein hermeneutischer Zirkel, der sich innerhalb der Wissenschaft – der kau-sal rekonstruierenden Naturwissenschaft – nie wird durchbrechen lassen. Sinnbehaup-tungen lassen sich nicht beweisen, sondern müssen sich bewähren. In mythischen Bildern sind sie besser aufgehoben als in ursächlicher Forschung. Man leistet der Wissenschaft einen Dienst, wenn man sie von ihren mythischen Unterströmungen befreit, indem man diese rein darstellt. Allerdings wird dabei deutlich: Die Tatsachen sind uns durch ihren Sinn gegeben, nicht umgekehrt, denn jener wirft die Frage nach diesen erst auf.

Und noch eine weitere Trivialität: daß allzeit die Sorge um das Gleichgewicht und das Haushalten dem weiblichen, aber die Unruhe und der Drang ins Ungewisse dem männ-lichen Element zugeordnet wurde: ein Mythos par excellence.

Sehen wir zu, wie er sich im historischen Material bewährt. An der Kulturgeschichte be-währt er sich so blendend, daß man blinzelt: Womöglich hat nur ein jahrtausendelang vorherrschender männlicher Blick unsere Optik so eingeschliffen?

Aber er bewährt sich bereits an unserer Naturgeschichte, nämlich insbesondere an jenem Punkt, wo unsere Gattung aus der Natur heraus- und damit in ihre eigene Geschichte trat: an der Hominisation selbst.

Von allen Lebewesen ist der Mensch das einzige, das nicht in einer ökologischen Nische haust. Er lebt in der Welt, und die ist eine Dimension, die er sich selbst verschafft hat – mit dem Kopf. Sie ist das Gegenteil von einer Nische. Die Welten der Jäger und Sammler, der orientalischen Hochkulturen und der postindustriellen Gesellschaft mögen sich nach innen noch so sehr unterscheiden. Aber nach außen sind sie gemeinsam ebenso scharf geschieden von jenen Umwelten, für die „die Natur“ all unsere Mitgeschöpfe zugerichtet hat. Dadurch nämlich, daß sie, anders als jene, grundsätzlich fraglich sind. Selbst in der archaischsten Ackerbaukultur und selbst in der mesopotamischen Theokratie ist ein jedes Individuum doch wenigstens einmal „draußen“ gewesen – mit dem Kopf, als Kind.

Daß es das konnte – und, wenn es denn will, immer wieder kann – verdanken wir dem Aufbruch unserer Urahnen aus ihrem angestammten afrikanischen Urwald in die weiten, fremden Savannen des ostafrikanischen Grabens, wo man sich nirgends einnisten und nur vagant überleben konnte. Die Condition humaine ist Unsicherheit und Gefahr; und die Verlockung des Unerhörten. Nur in der Welt ist das Subjekt „geworfen“. Na ja – erst in der Welt wird es Subjekt.

Erst wenn der Kopf oben ist, gehen wir aufrecht.

Den aufrechten Gang haben sich unsere Vorfahren nicht aus Naturnotwendigkeit zuge-zogen. Als sich vor zwei, drei Millionen Jahren in Ostafrika das Klima erwärmte und den Regenwald zu einer Feuchtsavanne ausdünnte, zogen sie sich nicht, wie ihre äffi-

schen Vettern, mit dem Dschungel zurück, sondern stiegen stattdessen auf den Boden herab.[1]

schen Vettern, mit dem Dschungel zurück, sondern stiegen stattdessen auf den Boden herab.[1] Eine Feuchtsavanne ist kein einheitlicher Lebensraum, sie besteht aus vielen Vegetations- und Klimainseln, von denen keine als dauernder Wohnort reichen mochte. Jedenfalls ge-wöhnten sie sich an, von einer zur andern zu wechseln, und dabei werden sie sich aufge-richtet haben. Das war eine Anpassung an einen Zustand, der sich durch seine Veränder-lichkeit auszeichnete.

Spezialisierung auf einen unspezifischen Lebensraum ist Entspezialisierung. Der Normal-zustand, für den er sich zugerichtet hat, war der Wechsel. Er entschied sich fürs Unbe-stimmte. Indem der männliche Anteil sich erstmals selbst behauptete, gewann er seinen Platz im ‚Plan der Natur’. Die Plastizität (Gehlen) des Homo sapiens ist sein eigentüm-licher Beitrag zum Gattungscharakter. Und seither erst kann es einen Geschlechtergegen-satz überhaupt geben – als Folge der Emanzipation des Männlichen.

Ob Frauen oder Männer…

…die Pioniere des aufrechten Ganges waren, kann die Paläontologie nicht selbst erwei-sen, denn dazu schweigen die fossilen Funde. Doch die vergleichende Anatomie kann helfen, so daß wir auf bloße Phantasie nicht angewiesen sind. Die Anatomie des Men-schen sei der Schlüssel zur Anatomie des Affen, sagt Marx, und umso mehr die des mo-dernen Menschen zu jener der Hominiden. Im Unterschied zu ihren nächsten Verwand-ten ist bei den Menschen der Geschlechtsdimorphismus – der Gestaltunterschied zwi-schen männlichen und weiblichen Individuen – auffällig schwach ausgeprägt: ein stam-mesgeschichtlicher Neuerwerb!

Am deutlichsten fällt er indes an drei Punkten aus: der Breite der Schultern, der Weite des Beckens und der Länge der Ober-schenkelknochen.[2] Und alle drei Punkte haben ihren ausge-zeichneten Platz in der Mechanik des Gehens auf zwei Beinen.

Am deutlichsten fällt er indes an drei Punkten aus: der Breite der Schultern, der Weite des Beckens und der Länge der Ober-schenkelknochen.[2] Und alle drei Punkte haben ihren ausge-zeichneten Platz in der Mechanik des Gehens auf zwei Beinen.Denn wir gehen nicht so sehr mit der Kraft unserer Muskeln als mit der Schwungkraft, dem Drehen und Pendeln des Rump-fes und der Gliedmaßen. Nun wird, wie es scheint quer durch die Kulturen, die männliche Figur durch ein auf der Spitze ste-hendes Dreieck, die weibliche Figur durch ein Oval veranschau-licht: Die Bedeutung fürs Drehen und Pendeln sticht ins Auge.

Schultern, die breiter…

…sind als das Becken, begünstigen das Pendeln der Arme, lange Oberschenkel steigern die Schwungkraft der Beine. Voraussetzung für Pendeln der Gliedmaßen und Drehung des Rumpfes ist Gleichgewicht: Ein hoher Schwerpunkt – lange Beine, breiter Oberkör-per – fördern das Gleichgewicht. Bleibt als Hauptproblem: eine gerade Wirbelsäule. Ihr wunder Punkt sind die Hüftgelenke, mit denen sie auf den Beinen lastet.

Ob nun häufigeres Gehen auf zwei Beinen die männliche Morphologie ausgeprägt oder ob die männliche Morphologie zum Aufrechtgehen besser „zugerichtet“ war, ist ein Streit um das Ei und die Henne. Aber immerhin – einen Geschlechtsdimorphismus im Bereich der Fortbewegungsmechanik gibt es nur beim Zweibeiner.

An dieser Stelle…

…offenbart sich übrigens der Dogmatismus, der dem Streit von Naturalisten und Kul-turalisten in der Geschlechterfrage zugrunde liegt. „Alles Veranlagung“ sagen die einen, „alles nur Erziehung“ sagen die andern. Aber der Mensch hat nicht nur seine Kultur (Er-ziehung), sondern auch seine Naturgeschichte (Veranlagung) selber gemacht; nämlich an all den Punkten, an denen sich seine Gattung von den andern unterscheidet. Das mögen nicht viele sein, aber es sind die, auf die es ankommt. Über die Schicksale des Homo sa-piens entscheiden nicht die Anlagen, die er „mitbringt“, sondern – mit Alfred Adler zu reden – das, was er daraus macht. Und daß er die Wahl hat, verdankt er jener Selbstbe-hauptung seines männlichen Anteils an der Schwelle von der Nische zur Welt. (Nur ob er wählen will – das kann er nun nicht mehr wählen.)

__________________________________________________________________

[i] Daß die progressive Krümmung des Schädelkeilbeins sie darauf vorbereitet hat, steht auf einem andern Blatt.

Der Mann am Herd, oder: Die Domestikation des Männlichen.

Aus der Sorge entspringt die Wirtschaft

Friedrich Bülow, Nationalökonom

Gute zwei Millionen Jahre lang haben unsere steinzeitlichen Vorfahren in einem ökologi-schen Gleichgewicht mit ihrer Umwelt zugebracht. Sie haben gejagt und gesammelt, die Anzahl der Menschen war begrenzt durch das vorhandene Angebot an Lebensmitteln. War ein Landstrich abgeweidet, zog man weiter – von einer Nische zur andern. Manchmal geschah eine Katastrophe, bei der eine ganze Population zugrunde gehen mochte. Aber die war unvorhersehbar, man konnte nicht vorsorgen.

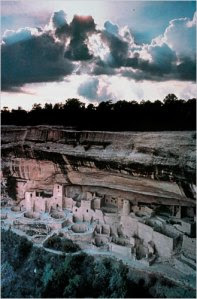

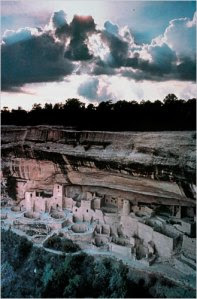

Wie auch? Viel Vorrat konnten sie auf ihren Wanderungen nicht tra-gen; und wie sollten sie ihn haltbar machen? Gelegentliche Überschüs-se mußten vergeudet werden im Fest. Der Überfluß war ebenso un-vorhersehbar wie die Not. Denn beide waren Ausnahmen, die die Regel bestätigen: das ökologische Gleichgewicht. Unsere Vorfahren darbten nicht stets am Rande des Untergangs. Sonst hätten sie sich nicht von Ostafrika aus über die ganze Welt verbreiten können. Und nicht in steter Sorge: sonst hätten sie kaum die Muße gehabt, uns jene prachtvollen Zeugnisse ihres künstleri-schen Genies zu hinterlassen, die wir in den Höhlen der Dordogne und der kantabrischen Berge.

Wie auch? Viel Vorrat konnten sie auf ihren Wanderungen nicht tra-gen; und wie sollten sie ihn haltbar machen? Gelegentliche Überschüs-se mußten vergeudet werden im Fest. Der Überfluß war ebenso un-vorhersehbar wie die Not. Denn beide waren Ausnahmen, die die Regel bestätigen: das ökologische Gleichgewicht. Unsere Vorfahren darbten nicht stets am Rande des Untergangs. Sonst hätten sie sich nicht von Ostafrika aus über die ganze Welt verbreiten können. Und nicht in steter Sorge: sonst hätten sie kaum die Muße gehabt, uns jene prachtvollen Zeugnisse ihres künstleri-schen Genies zu hinterlassen, die wir in den Höhlen der Dordogne und der kantabrischen Berge.Bleiben oder wandern, das war die einzige Alternative. Mehr gab es nicht vorzusehen. Mit dem Übergang zum Getreidebau und der Seßhaftigkeit änderte sich das. Das war die „neo-lithische Revolution“, nach der Erfindung des aufrechten Ganges die zweite dramatische, nämlich selbstgemachte Wendung in unserer Gattungsgeschichte. Sie begann vor etwa zwölftausend Jahren bei Jericho im Tal des Jordan. Von nun an gab es einen regelmäßigen Überschuß – auf den man zählen konnte und mit dem man rechnen mußte.

Denn dieser Überschuß war haltbar: Man kann ihn akkumulieren. Wozu er dienen soll, muß und darf nicht der unmittelbaren Notdurft überlassen bleiben. Getreide ist seiner natürlichen Beschaffenheit nach nicht nur haltbar, sondern vor allem auch unendlich teil-bar. Würde er sogleich verteilt, wird er verzehrt und vergeudet. Es muß aber ein Vorrat angelegt werden für die Zeit bis zur neuen Ernte. Doch was „notwendig“ ist, läßt sich nun nicht mehr mit bloßem Augenschein ermessen. Man muß es errechnen. Aus der Sorge wird Vorsorge. Man braucht einen Plan.

Der Plan

Um zu planen, muß man messen. Muß man kombinieren und schlußfolgern. Logik ist die Ökonomik des Vorstellens. Die Welt ‚ist’ nur, wenn sie gedacht wird. Aber eine logisch konstruierte Welt ist beinahe keine mehr: sondern eine selbstgezimmerte Umwelt mit mondänem Blendgiebel. Die Welt ist vor allem offener Raum. Jene planvolle Unter-Welt oder Über-Nische ist – vor allem andern – knappe Zeit. Denn ab jetzt regiert die Arbeit.

Die grundsätzliche Möglichkeit der Ertragssteigerung setzt das natürliche Gleichgewicht zwischen Nahrungsangebot und Bevölkerungsentwicklung außer Kraft. Die Population kann jetzt ständig wachsen – und so wird die Überbevölkerung endemisch. Jede Mißernte und jede äußere Störung macht deutlich, welcher Teil des Volks „weniger wichtig“ und zur Not entbehrlich ist. Seit die Entscheidung über den Plan von einem Volksteil mono-polisiert wird, gibt es eine überschüssige Bevölkerung – der andre Teil! Der Übergang zum Ackerbau ist der Anfang der Politik und der Beginn der Klassengesellschaft. Der Kampf um die Verteilung wird zum Angelpunkt der Condition humaine. Aus der Wirt-schaft entspringt die Sorge. Durch das Wirtschaften wird Notdurft zum ‚Gattungswesen’ des Menschen.

Tätige Sorge ist Arbeit. Sie ist das universelle Mit-tel, die Notdurft zu befriedigen. Nicht Risiko, son-dern Befriedigung heißt seither das Entwicklungs-gesetz. Was jedermanns und jederfraus Eigenstes ist: ihr Bedürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum von Allen generalisiert. Zur Notdurft-an-sich tritt Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu be-schaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinan-der verglichen und gegeneinander getauscht wer-den. Die Verteilung der Arbeit auf die Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Nor-malzustand des Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20. Jahrhun-derts.

Tätige Sorge ist Arbeit. Sie ist das universelle Mit-tel, die Notdurft zu befriedigen. Nicht Risiko, son-dern Befriedigung heißt seither das Entwicklungs-gesetz. Was jedermanns und jederfraus Eigenstes ist: ihr Bedürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum von Allen generalisiert. Zur Notdurft-an-sich tritt Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu be-schaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinan-der verglichen und gegeneinander getauscht wer-den. Die Verteilung der Arbeit auf die Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Nor-malzustand des Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20. Jahrhun-derts.

Ausgezeichneter Ort der Sorge und Vorsorge ist der Haushalt – gr. oikos, lat. familia. Er ist aber eben eine Nische höherer Ordnung, eine, die Kraft und Ingenium erheischt, denn sie will eingerichtet und ausgebaut sein. Und das Gleichgewicht in ihrem Innern ist nicht ökologisch vorgegeben, sondern wird erst durch Politik jedesmal neu austariert. Im Gro-ßen wie im Kleinen: „Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft“ heißt nichts anderes als daß sich ‚die Gesellschaft’ selber als Ein Großer Haushalt vorkommt. Denn Notdurft ist ihre Klammer, Einsicht in die Notwendigkeit lautet ihre Moral. Und Politische Ökono-mie heißt ihre Gesetzestafel. Aus der Welt ist der Mensch in eine Nische zurückgekehrt, die er sich selbst gemauert hat.

Homo faber

Der Plan

Um zu planen, muß man messen. Muß man kombinieren und schlußfolgern. Logik ist die Ökonomik des Vorstellens. Die Welt ‚ist’ nur, wenn sie gedacht wird. Aber eine logisch konstruierte Welt ist beinahe keine mehr: sondern eine selbstgezimmerte Umwelt mit mondänem Blendgiebel. Die Welt ist vor allem offener Raum. Jene planvolle Unter-Welt oder Über-Nische ist – vor allem andern – knappe Zeit. Denn ab jetzt regiert die Arbeit.

Die grundsätzliche Möglichkeit der Ertragssteigerung setzt das natürliche Gleichgewicht zwischen Nahrungsangebot und Bevölkerungsentwicklung außer Kraft. Die Population kann jetzt ständig wachsen – und so wird die Überbevölkerung endemisch. Jede Mißernte und jede äußere Störung macht deutlich, welcher Teil des Volks „weniger wichtig“ und zur Not entbehrlich ist. Seit die Entscheidung über den Plan von einem Volksteil mono-polisiert wird, gibt es eine überschüssige Bevölkerung – der andre Teil! Der Übergang zum Ackerbau ist der Anfang der Politik und der Beginn der Klassengesellschaft. Der Kampf um die Verteilung wird zum Angelpunkt der Condition humaine. Aus der Wirt-schaft entspringt die Sorge. Durch das Wirtschaften wird Notdurft zum ‚Gattungswesen’ des Menschen.

Tätige Sorge ist Arbeit. Sie ist das universelle Mit-tel, die Notdurft zu befriedigen. Nicht Risiko, son-dern Befriedigung heißt seither das Entwicklungs-gesetz. Was jedermanns und jederfraus Eigenstes ist: ihr Bedürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum von Allen generalisiert. Zur Notdurft-an-sich tritt Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu be-schaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinan-der verglichen und gegeneinander getauscht wer-den. Die Verteilung der Arbeit auf die Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Nor-malzustand des Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20. Jahrhun-derts.

Tätige Sorge ist Arbeit. Sie ist das universelle Mit-tel, die Notdurft zu befriedigen. Nicht Risiko, son-dern Befriedigung heißt seither das Entwicklungs-gesetz. Was jedermanns und jederfraus Eigenstes ist: ihr Bedürfnis, wird durch Zirkulation zum Spezifikum von Allen generalisiert. Zur Notdurft-an-sich tritt Befriedigung-an-sich: der „Wert“ der Nationalökonomen. Was eine Sache wert ist, mißt sich daran, wieviel Arbeit es braucht, um sie zu be-schaffen. An diesem Maßstab kann alles miteinan-der verglichen und gegeneinander getauscht wer-den. Die Verteilung der Arbeit auf die Bedürfnisse durch den Austausch von Waren wird zum Nor-malzustand des Homo sapiens. Ihr letztes Wort war die Große Industrie des 19. und 20. Jahrhun-derts.Ausgezeichneter Ort der Sorge und Vorsorge ist der Haushalt – gr. oikos, lat. familia. Er ist aber eben eine Nische höherer Ordnung, eine, die Kraft und Ingenium erheischt, denn sie will eingerichtet und ausgebaut sein. Und das Gleichgewicht in ihrem Innern ist nicht ökologisch vorgegeben, sondern wird erst durch Politik jedesmal neu austariert. Im Gro-ßen wie im Kleinen: „Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft“ heißt nichts anderes als daß sich ‚die Gesellschaft’ selber als Ein Großer Haushalt vorkommt. Denn Notdurft ist ihre Klammer, Einsicht in die Notwendigkeit lautet ihre Moral. Und Politische Ökono-mie heißt ihre Gesetzestafel. Aus der Welt ist der Mensch in eine Nische zurückgekehrt, die er sich selbst gemauert hat.

Homo faber

Der Mann ist Arbeitnehmer und Soldat.

Gottfried Benn

Des Weibes ewige Politik ist die Eroberung des Mannes.

Oswald Spengler

Man muß sich Sisyphus glücklich vorstellen.

Albert Camus

Daß es der Gattung Homo überhaupt gelang, die Energien der männlichen Population für Ernährung und Aufzucht der Nachkommen zu erschließen, war ein großer Selektions-vorsprung gegenüber konkurrierenden Arten. Indem dabei die spezifisch männliche Tä-tigkeit – die Jagd – zugleich die elementare Lebensweise prägte – die Vaganz -, wurde die Familie Homo zur gewissermaßen männlichsten unter den Lebewesen.

Mit der Seßhaftigkeit trat der weibliche Arbeitstyp, Sammeln und Hackbau, in den Vor-dergrund: Das lateinische cultura bedeutet ursprünglich Ackerbau und kommt von colle-re, sammeln. Der Ackerbau ist – anders als der Hackbau, aber wie die Jagd – körperliche Schwerarbeit. Er wird Männersache. Er verlangt aber auch – wie der Hackbau, anders als die Jagd – Gleichmut und Ausdauer. Der Mann richtet sich nach der Frau.

Symbolisch ist die Zähmung des Feuers. Zunächst ist das Feuer, quer durch die Kulturen, ein Symbol des Männlichen, es steht für seine Kraft und Gefährlichkeit. Aber gerade dar-um gehört es in sichere Hände. Der Mann entzündet es, aber die Frau hat es in ihrer Hut. Auch das ändert sich mit der Seßhaftigkeit. Aus der Nutzbarmachung des Feuers entste-hen die ersten Berufe – Ofensetzer, Metallurge, Schmied; Männer, die an den heimischen Herd gebunden sind. Das Schmelzen von Kupfererz dürfte als Nebenprodukt beim Gla-sieren von Keramik entdeckt worden sein. Neugier, Spieltrieb und Erfindungsgeist – dienstbar gemacht für den Innenausbau der Nische. Der Mann am Herd ist das Sinnbild der kommenden Jahrtausende: Homo faber. Er symbolisiert die Einvernahme des Mut-willens durch die Sorge.

Krieg und Klassenspaltung

Doch Schmiede waren nur die wenigsten. Alle andern waren Bauern und taten mehr oder weniger dasselbe – Ackerbau und häusliches Handwerk. Bis sich die Gesellschaft in Her-ren und Knechte schied. Dazwischen liegt die Erfindung des Krieges. Auch die Wanderer kannten neben der Jagd schon den Raub. Doch erst die Bauern führen Krieg – seit sie einen Boden zu verteidigen haben: ihre Nische, den Haushalt, den Herd.[1] Und den Krieg führen sie typischerweise gegen die Nomadenstämme – jene Volksgruppen, die die Seßhaftigkeit hochmütig verschmähten und jagend hinter den wilden Tieren herzogen, bis sie zu deren Hirten wurden. Das sind die Herrenvölker – selbst Jahwe zog den Hirten Abel dem Bauern Kain vor.

Die Herren verschmähen die behäbige Lebensart der Bauern, aber ihre Ernten verschmähen sie nicht, und regelmäßig er-scheinen sie unter den Mauern, um zu plündern – von Jeri-cho bis Samarkand und Timbuktu. Dem Ansturm der Herren von außen stellen sich die Herren im Innern entgegen. Aus der Kaste spezialisierter Krieger bildet sich, im Bündnis mit den Priesterinnen der Großen Mutter, eine herrschende Klas-se. Das sind Herren im Dienste der Frauen. Sie herrschen, aber sozusagen nur “in Kommission”. (Das ist der wahre Kern von Bachofens ‚Matriarchat’.)

Die Herren verschmähen die behäbige Lebensart der Bauern, aber ihre Ernten verschmähen sie nicht, und regelmäßig er-scheinen sie unter den Mauern, um zu plündern – von Jeri-cho bis Samarkand und Timbuktu. Dem Ansturm der Herren von außen stellen sich die Herren im Innern entgegen. Aus der Kaste spezialisierter Krieger bildet sich, im Bündnis mit den Priesterinnen der Großen Mutter, eine herrschende Klas-se. Das sind Herren im Dienste der Frauen. Sie herrschen, aber sozusagen nur “in Kommission”. (Das ist der wahre Kern von Bachofens ‚Matriarchat’.)Und die große Masse sinkt herab zu Fronbauern am Nil, zu Staatssklaven an Euphrat und Tigris. Wo ist das mutwillige Element geblieben, das die Bildung der Gattung Homo ein-mal hervorgerufen hatte, wo die Freiheit? In der Arbeitsgesellschaft sind die Gelegenhei-ten, nein zu sagen, ungleich verteilt. Wählen kann der Herr, aber der muß nicht arbeiten. Das Los des werktätigen Knechts ist Sorge. Der wählt nicht frei zwischen den Möglich-keiten, sondern wägt ab zwischen mehr oder weniger Notwendigem. Das Gefühl, ge-zwungen zu sein, wird er nicht los.

Und wenn er glaubt, anderswo besser dran zu sein, halten ihn Weib und Kinder an der Scholle fest – wenn er eine eigne Scholle hat! Dann bleibt ihm die Hoffnung, durch Mehrarbeit und vorsorgliche Planung einen Überschuß wenn nicht heute, dann vielleicht morgen zu erzielen und auch ein Stücklein Freiheit zu ergattern. Und so jedes Jahr aufs neu. Er ist gar kein faber, sondern ein Haushälter: Homo oeconomicus. Der verhäuslich-te, mit Konrad Lorenz zu reden: der verhausschweinte Mann.

Der Unternehmer

Die Vollendung der Arbeitsgesellschaft zur großen Industrie war kein Naturvorgang. Es war ein drama-tischer Prozeß mit Brüchen und Sprüngen, durch die jeweils das männliche Element wieder freigelassen wird und sich zu neuen Typen stilisiert. Immer nur eine kleine Vorhut aus der großen Masse der Homini oeconomici, aber ein Ferment, das neue Wirklichkei-ten schafft. So tritt während der germanischen Wan-derungen aus den Trümmern der Sklavenhaltergesell-schaft der Fahrende Ritter.

Die Vollendung der Arbeitsgesellschaft zur großen Industrie war kein Naturvorgang. Es war ein drama-tischer Prozeß mit Brüchen und Sprüngen, durch die jeweils das männliche Element wieder freigelassen wird und sich zu neuen Typen stilisiert. Immer nur eine kleine Vorhut aus der großen Masse der Homini oeconomici, aber ein Ferment, das neue Wirklichkei-ten schafft. So tritt während der germanischen Wan-derungen aus den Trümmern der Sklavenhaltergesell-schaft der Fahrende Ritter.Aber schon bald setzt er sich auf der Scholle fest und hält Hof. Die „Idiotie des Landlebens“ (Marx) holt ihn ein. Der Mutwille, das Handeln fristet ein Ni-schendasein – beim Krämer zwischen den Stadtmau-ern, beim reisenden Kaufmann zwischen den Städ-ten.

Damit er in Gestalt des Unternehmers noch einmal ganz nach vorn treten konnte, brauchte es nicht weniger als die industrielle Revolution – die zugleich die breite Masse der Ackerleute aus ihren Nischen jagt und ins Elend der Lohnarbeit „frei setzt“. Im sel-ben Maß, wie sich dann der Proletarier zum Angestellten zurichtet, verhäuslicht der Un-ternehmer zum Manager – Funktionär und Verwalter des Kapitals. „Die Sicherheit ist der höchste soziale Begriff der bürgerlichen Gesellschaft“, ahnte Marx. Die ehedem Weite Welt als Bedürfnisbefriedigungs- anstalt, die Große Industrie ganz ohne Unternehmer, der Große Plan ganz ohne Freiheit: das war dann der realexistierende Wie-hieß-er-doch-gleich, die feudalbürokratische Hyper-Nische. Sie ist untergegangen wie Ninive und Baby-lon.

Welche die männlichsten Männer sind, haben durch Zuchtwahl noch immer die Frauen bestimmt, und der domestizierte Mann läßt sich’s gefallen. Der Mutwille konnte durch all die Jahrtausende nur an den Rändern überleben. Als Kondottiere und Kon-quistador, als Seefahrer, Pirat und Entdecker; als Erfinder, Spinner und Philosoph, und schließlich als Künstler und Revolutionär. All diese Ausreißer und Grenzgänger der Arbeitsgesellschaft müßten sich rechtfertigen, und das könnten sie nur durch den Erfolg; der ist aber den wenigsten vergönnt.

Welche die männlichsten Männer sind, haben durch Zuchtwahl noch immer die Frauen bestimmt, und der domestizierte Mann läßt sich’s gefallen. Der Mutwille konnte durch all die Jahrtausende nur an den Rändern überleben. Als Kondottiere und Kon-quistador, als Seefahrer, Pirat und Entdecker; als Erfinder, Spinner und Philosoph, und schließlich als Künstler und Revolutionär. All diese Ausreißer und Grenzgänger der Arbeitsgesellschaft müßten sich rechtfertigen, und das könnten sie nur durch den Erfolg; der ist aber den wenigsten vergönnt.[1] Die antiken Kriegsgötter waren ursprünglich Ackergötter; so Ares-Mars, der – als Fruchtbar-keitsgott – später mit Eros-Amor in Beziehung gebracht wurde.

Öffentlichkeit – eine männliche Dimension.

a

Das Prinzip der modernen Welt fordert, daß, was

jeder anerkennen soll, sich ihm als ein Berechtigtes zeige.

Hegel

All dem entgegen steht der Augenschein einer männlichen Vorherrschaft überall dort, wo Öffentlichkeit herrscht. Das kann auch gar nicht überraschen: Öffentlichkeit ist eine 'welt-hafte', mundane Dimension im Innern der selbstgezimmerten Nische Arbeitsgesellschaft. Sie ist gewissermaßen „das Außen nach innen gekehrt“. Ist sie eine männliche Erfindung? Jedenfalls konnte es nicht ausbleiben, daß sich Männer dort stets wohler gefühlt haben als die Frauen.

Allerdings ist die Öffentlichkeit erst ein Produkt der letzten zwei, dreihundert Jahre – mit der bürgerlichen Gesellschaft. Sie ist nicht zu verwechseln mit der politischen Macht. Die ist vor vielen tausend Jahren entstanden mit den Priesterköniginnen im Zeichen der Großen Mutter. Dabei ist semantische Vorsicht geboten. Politisch ist Herrschaft immer, wenn sie Macht von wenigen über die Vielen (polys) ist. Aber darum ist sie noch nicht öffentlich; das ist sie erst, wenn die Vielen selber untereinander in Verbindung stehen; denn dann kann die Idee aufkommen, daß die Wenigen sich zu rechtfertigen hätten. Politische Herrschaft wird erst unter der Prämisse des Repräsentativstaats “öffentlich”. Zu feudalen Zeiten haben die Familien der Großen die politische Macht wie ihre Privatsache behandelt – im Krieg, der von Männern durchgeführt, aber nicht nur von ihnen geführt wurde.

Entstanden ist Öffentlichkeit als Exklave an den Rändern der Kunstnischen. In Gesell-

schaften auf der Stufe einfacher Reproduktion sind die „getrennten Hauswirtschaften“ (Marx-Engels) die ökonomischen Grundgege-benheiten. Arbeitsteilung gibt es nur im Innern. Die Macht liegt im Haus. Und ob die Männer dort mächtiger sind als die Frauen, ist eine heikle Frage – weil keiner sagen kann, worauf sie sich bezieht. Im Haushalt wiegt die Scheidung zwischen den Generationen schwerer als die zwischen den Geschlechtern, selbst im antiken Rom, wo die Mater familias politisch überhaupt keine Rechte hatte – wohl aber kultisch, was im Alltag der vom Politischen ausgeschlossenen Masse viel wichtiger war.

schaften auf der Stufe einfacher Reproduktion sind die „getrennten Hauswirtschaften“ (Marx-Engels) die ökonomischen Grundgege-benheiten. Arbeitsteilung gibt es nur im Innern. Die Macht liegt im Haus. Und ob die Männer dort mächtiger sind als die Frauen, ist eine heikle Frage – weil keiner sagen kann, worauf sie sich bezieht. Im Haushalt wiegt die Scheidung zwischen den Generationen schwerer als die zwischen den Geschlechtern, selbst im antiken Rom, wo die Mater familias politisch überhaupt keine Rechte hatte – wohl aber kultisch, was im Alltag der vom Politischen ausgeschlossenen Masse viel wichtiger war. Im alten Europa besteht (selbst in den Städten) zwischen den Haushalten so wenig Kon-takt wie in Asien zwischen den Dorfgemeinschaften – nämlich nur zufällig, beim Verpras-sen der Überschüsse, beim Spiel, beim Kult, beim Fest. ‚Das Politische’ greift nur gele-gentlich ins Leben ein, als Krieg und Plünderung (und danach als Steuer). Doch nicht immer werden Überschüsse verpraßt. Manchmal tauscht man, was man übrig hat, gegen das, was der andere übrig hat. Das kann man ritualisieren. Dabei waren Männer aktiver. Wenn dann zum Zweck dieses Austauschs produziert wird, entsteht Arbeitsteilung zwi-schen den Haushalten, und die Männer gewinnen gesellschaftliche Macht – weil so Ge-sellschaft erst entsteht.

Der Handel schafft Öffentlichkeit – und durch verall-gemeinerte Arbeitsteilung eine erweiterte Reproduktion. Die Frauen bleiben bei Kindern, Küche, Kirche. Solange sie sich’s leisten können: Denn mit der großen Industrie verlagert sich der wirtschaftliche Elementarprozeß nach außen, in den Markt, und die Öffentlich-keit greift in die Haushalte ein: Arbeit wird Lohnarbeit. Die Proletarierfrauen geraten in den Sog einer Arbeitsteilung, auf die sie gern verzichtet hätten. Gegenüber von Proleta-riern und Proletarierinnen stehen jetzt freilich fast nur Männer. Daß das Sprachgebaren des modernen Feminismus so reichlich aus dem Wortschatz des proletarischen Klassen-kampfs schöpft, hat hier seine Ursache.

Der Handel schafft Öffentlichkeit – und durch verall-gemeinerte Arbeitsteilung eine erweiterte Reproduktion. Die Frauen bleiben bei Kindern, Küche, Kirche. Solange sie sich’s leisten können: Denn mit der großen Industrie verlagert sich der wirtschaftliche Elementarprozeß nach außen, in den Markt, und die Öffentlich-keit greift in die Haushalte ein: Arbeit wird Lohnarbeit. Die Proletarierfrauen geraten in den Sog einer Arbeitsteilung, auf die sie gern verzichtet hätten. Gegenüber von Proleta-riern und Proletarierinnen stehen jetzt freilich fast nur Männer. Daß das Sprachgebaren des modernen Feminismus so reichlich aus dem Wortschatz des proletarischen Klassen-kampfs schöpft, hat hier seine Ursache. Aber keinen Grund. Mit der Öffentlichkeit hatten die Männer bei Spielen, Kult und Festen ‚die Welt’ in ihr sorglich gemauertes Loch zurückgeholt. In der Öffentlichkeit hatten sie sich eine mundane Art von Reife anerfunden. Der öffentliche Mann, der Welt-Bürger, ist der Erwachsene. Die große Masse wurde es nicht als Unternehmer, sondern als Lohnarbeiter, das ist wahr, aber besser so als gar nicht. Dies war die größte zivilisa-torische Leistung der bürgerlichen Gesellschaft: die Schaffung eines offenen Raumes, zu dem prinzipiell Jeder Zutritt hat. Er ist aber ungewiß und fraglich – weil jeder dort vor jedem andern bestehen muß, denn sein Medium ist (wechselseitige) Anerkennung, und die ist problematisch. Sie versteht sich nicht von selbst, man muß sie rechtfertigen. Dort muß er, anders als in den agrarischen Umwelten, wo Blut und Boden gelten, etwas tun, um wer zu sein – konkurrierend. In der Öffentlichkeit gilt Keines an und für sich, son-dern Alle nur vermittelt durch einander.

Und seither ist das Politische öffentlich schlechthin. Anerkennung findet es nur durch seine Leistung. Die bürgerliche Welt verdoppelt einen Jeden zu einer privaten und einer öffentlichen Person. Aber er ist das eine als das andere: Ob er sich öffentlich hat recht-fertigen können, macht gerade auch privat den entscheidenden Unterschied. (Man erkennt es an der Hinterlassenschaft der DDR. In einer Kultur, wo keine Öffentlichkeit war, wuchsen Menschen auf, die nicht meinten, sich rechtfertigen zu sollen.)[i] Die Verdoppe-lung hat ihm eine kritische Instanz selber eingebaut – “forum” internum. Das ist es, was ihn erwachsen macht. Und es ist die sachliche Bedingung politischer Freiheit.

Ort der Vermittlung zwischen Privat und Öffentlich – zwischen individuellem Bedürfnis und gesellschaftlichem Wert – ist die große Industrie; für die Masse der Proletarier ein durchaus prekärer Boden der Anerkennung, nämlich nur für die, die Arbeit haben. Indem die Frauen dem Sog des Arbeitsmarkts folgten und sich von Kindern, Küche, Kirche lösten, sind auch sie erwachsen geworden. Anerkennung ist auch ihnen nicht zugefallen, sie mußten sie rechtfertigen. Es reichte nicht, wer zu sein, man und frau muß etwas tun, um was zu werden.

Alice Schwarzer

Ich will so bleiben, wie ich bin!

- Du darfst, du darfst.

Aus der Werbung

Ihre Bedürfnisse: also ihre Natur.

Deutsche Ideologie

Das war die Moderne. Die Postmoderne hat die Öffentlichkeit stattdessen zum Showplatz allgemeinen Infantilismus’ verflacht. Sie ist nicht mehr Forum der Rechtfertigung, sondern ein Brettl bloßen Auftritts. Da muß man nix können, nix wissen, da will man in Erscheinung treten. Küblböck, Westerwelle, Wo-wereit – ich bin, was ich bin, und muß mich nicht genieren. Das Politische wird zur Pri-vatnummer. Daß das an der Medialisierung des Öffentlichen selber läge, ist eine optische Täuschung. Es liegt am Niedergang der industriellen Zivilisation; aber anders, als man denkt.

Begonnen hat es ‘68 mit der Revolte gegen das „Leistungsprinzip“. Gegen das Prinzip, daß man etwas tun müsse, um was zu sein. Descartes’ Ego mußte zu dem Behuf im-merhin denken. Das emergierende postmoderne Selbst rechtfertigte sich schon durch seine Notdurft, mal ökonomisch, mal triebökonomisch. Bedürfen setzt Identität, Zehren ersetzt Leistung. “Das Private ist politisch” ist in der Tat ein weibliches Prinzip; der mo-derne Feminismus hat nur auf die Spitze getrieben, was im Zug der Zeit lag, und das erklärt, warum er, minoritär wie sonstwas, dennoch ganz korrekt die öffentliche Meinung modelliert. Jedefrau ist schön, jedefrau ist klug, jedefrau ist begehrenswert (sogar Eva Mattes).

Das hat seine Vorgeschichte im wirklichen Leben. Die Arbeitsge-sellschaft hat sich von innen überholt – durch die Überfor-mung der produktiven Arbeit von der Verwaltung. An die Stelle des Arbeiters, dessen Handgriffe zusehends die Maschine über-nimmt, tritt der Angestellte, der die Realprozesse vermittelnd begleitet. Und an die Stelle der Unternehmer treten die Vollzugsbeamten des Kapitals. Ob man es, mit James Burn-ham, als the managerial revolution beschreibt oder, mit Bruno Rizzi, als la bureaucrati-sation du monde - es ist derselbe Prozeß der Ersetzung lebendiger Arbeit durch fixes Kapital. Es ist gar nicht mehr das Individuum, das hier ‚leistet’, sondern die in die Ma-schinen eingebaute Intelligenz ihrer Konstrukteure.

„Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört auf und muß aufhören, die Arbeitszeit sein Maß zu sein und daher der Tauschwert das Maß des Gebrauchswerts.“ Das Wertgesetz verfällt, die Teilung der Arbeit erübrigt am Ende die Arbeit.

Wird die Arbeit von der intelligenten Maschine be-sorgt, verlieren die Werte ihr angestammtes Maß. Alles Maß verliert auch das Bedürfnis. Aber das macht ihm nichts. Es erhält sich als Esse a se, Causa sui, Begründung seiner-selbst. In einer Kultur, wo reduzierter Luxus wie Notdurft wirkt, muß es gar nicht erst als Leiden, sondern darf gleich als Selbst-verwirklichung in die Welt treten. Wer oder was ist aber ein Selbst? Es ist, was es braucht. Sein Grund ist reinziehn, was Spaß macht, und darauf hat es seinen anteiligen Anspruch. Quote erübrigt Rechtfertigung – in den öf-fentlichsten Berufen, die es gibt: Staatsdienst und Medien.

______________________________________________________________________________

1) Die proletarische Existenzweise ist charakterisiert durch Unsicherheit. Das erfordert Verantwortung. Was Jörg Schönbohm Zwangsproletarisierung nennt, war in Wahrheit Klientifizierung. Das ist ein feudales Verhältnis, kein industrielles.

______________________________________________________________________________

1) Die proletarische Existenzweise ist charakterisiert durch Unsicherheit. Das erfordert Verantwortung. Was Jörg Schönbohm Zwangsproletarisierung nennt, war in Wahrheit Klientifizierung. Das ist ein feudales Verhältnis, kein industrielles.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen